敬畏自然使世界更美好 君子之心,常存敬畏 作文

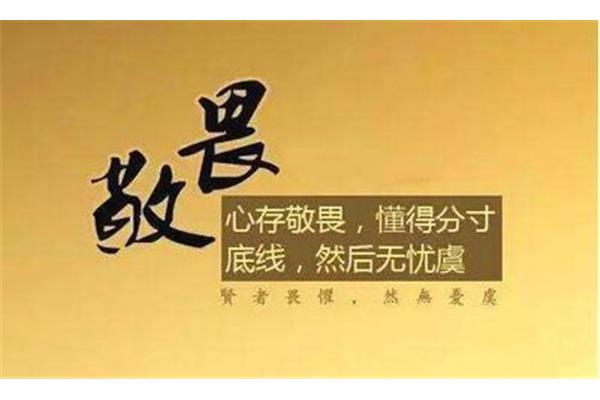

常怀敬畏之心道德经常怀敬畏之心的论点是什么,人生无恶不作。常怀敬畏之心,要时刻敬畏自然,永远敬畏君子,永远敬畏人生,永远敬畏,朱说:“君子心存敬畏,求作文题目“常怀敬畏之心”/敬畏是对世界的一种尊重态度,用最低的道德底线来规范自己,指导自己的行为,让自己的心灵得到宁静和满足,同时也让世界逐渐失去丑陋的一面。

郑国有个宰相,非常喜欢吃鱼。然而,他拒绝接受任何提供给他的鱼。有人问他:“你那么爱吃鱼,为什么不接受?”他回答说:“我不接受鱼,因为我喜欢它。”如果你接受了别人的鱼,你就失去了工资,没有鱼吃。如果我不收礼,保住工资,我就一辈子有鱼吃了。”这个故事出自西汉刘向的《新序·节地》。我不认为郑翔对鱼免疫,不是因为他有崇高的思想境界,而是因为他有一种敬畏感,对法律的敬畏,害怕最终受到法律的惩罚。

自律有道德因素,来源于敬畏。敬畏是一种情绪,一种因为惊讶和恐惧而生出尊敬的情绪,甚至是一种带有宗教色彩的情绪。它让人有所顾忌,让人三思而后行,让人规规矩矩,让人在自我膨胀的时候懂得收敛,让人痛恨犯罪,远离邪恶。清朝的于成龙害怕陷入腐败的泥潭,用“累万利,都是朝廷给的”来告诫自己。如果有什么虐待,谁给我上一把锁”。

敬畏是一种对待事物的态度。“尊重”尊重是尊重,避免犯错;“怕”就是如履薄冰,杜绝懈怠。孟子通过说自己无愧于天,不在乎别人,来表现自己对天的敬畏。孔子强调“知天命”就是对生命心存敬畏,并全身心地投入其中,没有丝毫懈怠。智者和圣人之所以不凡,是因为他们心中有敬畏和敬仰。而我们普通人应该是常怀敬畏之心,无论是对人,对生活,还是对工作。

弘一老师曾经给我们分享过一段话,也适用于工作:“我看不出混一天和努力一天有什么区别,三天看不出有什么变化,七天看不出有什么距离,但是一个月后我会看到不同的话题,三个月后我会看到不同的气场,半年后我会看到不同的距离,一年后我会看到不同的人生轨迹。”为什么会有如此巨大的差距?关键在于我们是对工作心存敬畏,还是把工作当成谋生的手段,当成谋生的工作,而这一切都取决于你对工作的态度。

做人一定要尊重道德,不尊重道德就会丢掉性命。“轴心时代”的思想家也高度推崇敬畏。古希腊哲学家苏格拉底认为,宇宙万物都是上帝创造的,但上帝最关心和爱护人,所以要“敬畏上帝”。孔子说得很清楚:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。”老子更多的是崇尚万物“尊道尊德”的精神。在中国传统社会中,一直延续着“人要尊重和敬畏自然”的敬畏伦理。

君子之心,常怀敬畏之心,也应该常怀敬畏之心。朱说:“君子心存敬畏。”人应该害怕什么?子曰:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。”古代哲人的告诫,都是站在每一个个体的角度。在这里,敬畏是一种生活态度,是一种价值追求,是对人的良知和美德的坚守。对于政治家来说,对于官员来说,除了要有民众应有的“敬畏”之外,还要有官员永远应有的“敬畏”。

常怀敬畏之心敬畏是一种尊重世间事物的态度,用最低的道德底线来规范自己,指导自己的行为,使自己的心灵得到宁静和满足,同时也使世界逐渐失去丑陋的一面。常怀敬畏之心,要时刻敬畏自然。在这个强调物质和消费的今天,我们尤其需要常怀敬畏之心来处理人与自然、人与人之间的关系。在社会文明不发达的过去,我们以“天人合一”的观念看待自然。

如今,当我们无视自然规律,不断向自然索取更多的时候,我们可曾想过这种无视自然的态度会让我们自食其果?大家还记得苏门答腊海啸因毁林导致十几万人死亡的惨痛教训吗?所以我们要时刻敬畏自然,控制自己的生产、生活、行为、欲望,实现人与自然的和谐,常怀敬畏之心,时刻尊重生命。特蕾莎修女对穷人的爱,在于她对生命的尊重,哪怕是如此卑微,也值得我们思考。

道德经常怀敬畏之心,人生无恶不作。“我们共产党人就是要敬畏老百姓。他决定你是否合法执政。水能载舟,亦能覆舟。这已经被历史反复证明了。”人民是历史的创造者,敬畏人民古训的人要永远记住他们。“生于忧患,死于安乐”,人要有敬畏之心,官员也不例外。但现实中,一些官员心里恰恰缺少一个“怕”字:口无遮拦,什么都敢说,结果嘴里出了事;行为失范,什么都敢做,什么地方都敢进,爱声色犬马,最后沦为美女面前的阶下囚;利己心太重,欲望太强,想得到所有的好处,什么都敢要。结果在物质利诱上败下阵来,令人警醒。

【问题】1。作者的意见是:()。(2分)2。请用“|”在这篇文章的论证水平下面划线,并简要概括意思。(5分)123456⑥ ⑧ ⑨ 3。本文使用了实例和比较论证。阅读第4 ~ 7段,回答下列问题。(6分)(1)第6段提到的例子的作用是什么?(3分)(2)④至⑦段如何比较和推理?请简要分析一下。(3分)4。请谈谈你对文章最后一段的理解。(4分)5。聊生活。作为学生,我们该怎么办常怀敬畏之心?

第二层:用例子和比较论据证明“我们为什么要常怀敬畏之心”。第三层:深入论证“我们应该害怕什么”,(或者说对所有生物的“深入演示”值得我们敬畏。) 3.(1)用实例论证“智者和圣人之所以不凡,是因为他们害怕和敬仰,”(2)④⑤段是从反面讨论的。因为没有敬畏,所以高贵而贬值,生命不再神圣,内心慢慢庸俗而黯淡;段落⑥ ⑥,从前面讨论。

![{$DT[sitename]}](/skin/zx123/img/logo.png)