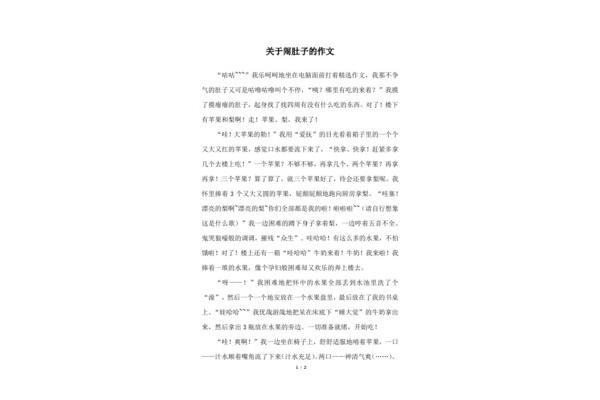

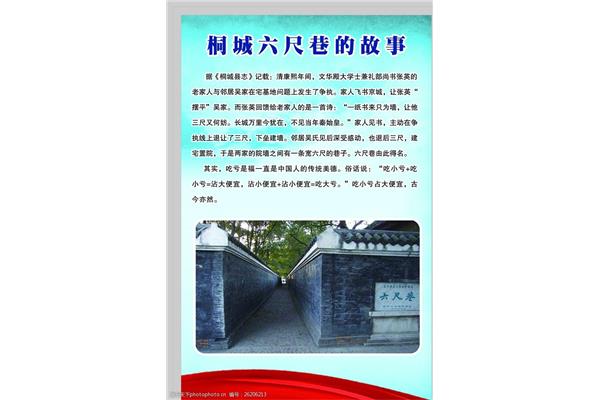

“六尺巷”的故事 《六尺巷》故事

《六尺巷》的故事?“柳池巷”的故事是教授讲的六尺巷的故事。难怪会流传千古,六尺巷的故事,有什么故事?柳池巷是怎么来的?六尺巷的故事讲的是这样一个故事,清康熙年间,张颖担任文华殿大学士兼礼部尚书,“柳池巷”指的是一条小巷,史料中有记载,所以不是人们编造的故事。

两家吵了一架,后来自愿让步。柳池巷的主要内容是什么?清代康熙年间桐城家喻户晓的民间故事。的府邸与吴姓相邻。吴某想以建房的方式占用张家的空地,双方发生纠纷,状告县政府。因为两家都是高官,县令想偏袒丞相,但又很难决定,甚至说由丞相决定。湘府的家人赶到京都阅读这本书,张颖立即批准了这首诗,并将其送回。诗中说:“一书只为墙,何乐而不为三尺?”

谦虚作为中华民族的传统美德,是一种修养,也是一种做人的境界,是人们长久以来传承下来的。古代有很多关于谦虚的典故,比如孔融李让,六尺巷的故事。那你知道柳池巷是怎么来的吗?柳池巷的典故是什么?柳池巷起源于张家赫邻里之间的土地纠纷。“柳池巷”指的是一条小巷,史料中有记载,所以不是人们编造的故事。据说康熙年间,礼部尚书张颖在他的家乡桐城。他家和街对面一个姓吴的邻居家隔着一条巷子,领导想把这条巷子占为己有。张家不同意,于是两家发生了很大的争执。

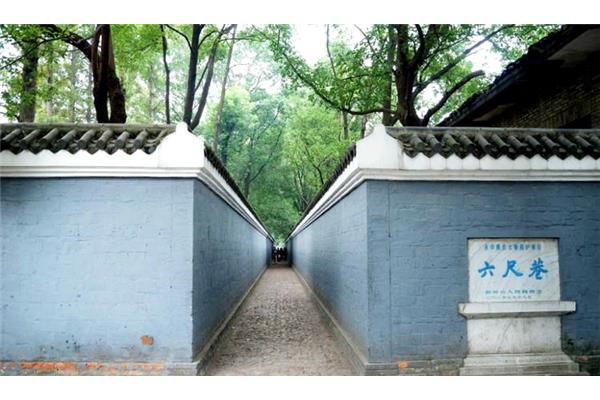

万里长城今天还在,但是我没有看到秦始皇。张家见后,让出三尺之界。吴家见张家如此滑稽,也让出了三尺,成了六尺巷子。这就是“六尺巷”的由来。因为当时,张颖的家人希望他利用职务之便向当地政府施压。当时,张颖看到后给他的家人回了这样一封信。最终这条巷子并没有被吴家占据,而是因为双方的礼让,变成了六尺巷子。

清朝(康熙年间),文华殿大学士、礼部尚书与邻居吴家就宅基地问题发生争执。两个院落的宅基地,很长一段时间都是祖业。本来柳池巷的牌坊就是一笔糊涂账。想占便宜的人不怕算糊涂账。他们往往过于相信自己的铁算盘。两家之争开始了,公说公有理,婆说婆有理,谁也不肯妥协。由于丞相大人被牵扯进来,朝廷等人都不愿意挑起事端,纠纷越来越大,张家只好将此事告诉了张英。

大人张英看了信,只是欣慰地笑了笑。他旁边的人面面相觑,迷惑不解。只见张大人挥着一大笔钱,一首诗扫去。诗中说“千里传书不过是墙,何不造人三尺?”。万里长城今天还在,没看到秦始皇。“交给来人,赶紧带回老家。一家人看到信回来,都忍不住笑了。他们认为张颖一定有一个强硬的方式或聪明的伎俩,但他们看到的是一首打油诗,这非常令人沮丧。最后六尺巷的牌坊只有一个“让”的办法。房产是很值钱的财产,但是如果不能拿下,不如让三尺看看。

广东某地有一条巷子叫“柳池巷”。它为什么会有这个名字?其实有这样一个传说:明朝有两个家族,一个姓李,凭借叔叔是地方知府(相当于现在的市长)起家,生意不错,财产丰厚;另一家姓王,祖祖辈辈都是富家子弟,舅舅是当朝宰相,享受着人间天伦之乐。这两家是邻居。有一次,李和王为一堵墙争执,两人都想给别人家的院子加三尺墙,谁也不给谁面子。就这样,这几年两家不得安宁。

当朝宰相接到侄儿的信,在房间里来回走了几趟,然后回了一封信,派人赶紧给家里的侄儿发工资。王收到他叔叔的家书时,高兴极了。当他打开信读完,他变得精神错乱。他一直想知道我叔叔怎么会这样回信。他因为叔叔总理写的那封信睡不好觉,想不通叔叔怎么会这样对待他。就这样,他想了五天五夜,忽然明白了信中的意思,悟出了其中的玄机,便叫家人王大喜,忙招呼他们准备礼物去李家做客。

讲述了张颖在清朝康熙年间是文华寺大学士、礼部尚书的故事。老家桐城的官邸与吴家相邻,两个院落之间有一条小巷,供双方使用。后来吴家要盖新房,走这条路。张家不同意。双方争执不下,将官司打到当地县政府。考虑到两家都是名门望族,县长不敢轻易结束。这时,张家人愤怒地给写了一封紧急信,要求他出面解决。读完信后,张颖认为他应该对邻居谦虚。在给家人的回信中,他写了四句话:千里书不过一墙之隔,何不让他三尺?

家里人看了之后,明白了意思,主动提出让出三尺空地。吴佳见此情景深受感动,也主动提出让出三尺宅基,故名“六尺巷”。一个真实的历史故事诞生在六尺巷,展现了中华民族——智人追求和谐的传统美德,闪耀着超越时空的思想光辉。“柳池巷”是一把人生的尺子,值得经常拿出来丈量。也是一种人生修养的隐喻,值得经常走一走。如果你一直走“六尺巷”,修行自律,你就走出了人生的广阔天地,走出了人生的高天白云,走出了无辜后代的历史评论。

康熙年间,宰相张颖祖祖辈辈都住在桐城,府邸与五寨相邻。有一年,吴家盖房子的时候占用了张家的空地。张家不服。双方发生争执,互不相让,于是状告县政府。因为张和吴都是达官贵人,县令左右为难,无法作出判断。当张颖的家人看到很难争辩时,他们写信给张颖并告诉他这件事,希望首相能支持这个家庭。张颖看了家书,不赞成家人为了地界而扰乱官府的行为,于是开始在家书上写下四句诗:“一纸书只为墙,何乐而不为三尺?万里长城,今犹在,不见秦始皇。”

教授告诉你六尺巷的故事,难怪会流传千古。清康熙年间,文华寺大学士、礼部尚书与邻居吴家就宅基地问题发生了纠纷。两个院落的宅基地,很长一段时间都是祖业。本来柳池巷的牌楼就是一笔糊涂账。想占便宜的人不怕算糊涂账。他们往往过于相信自己的铁算盘。两家之争开始了,公说公有理,婆说婆有理,谁也不肯妥协。

一家人飞到京城让张英打个招呼“安顿”一下吴家。大人张英看了信,只是欣慰地笑了笑。他旁边的人面面相觑,迷惑不解。只见张大人挥着一大笔钱,一首诗扫去。诗中说“千里传书不过是墙,何不造人三尺?”。万里长城今天还在,没看到秦始皇。“交给来人,赶紧带回老家。一家人看到信回来,都忍不住笑了。他们认为张颖一定有一个强硬的方式或锦囊妙计,但他们看到的是一首打油诗,这非常令人沮丧。

8、《六尺巷》故事清朝康熙年间,有一个名叫张颖的大学生。一天,张颖收到她家人的一封信,信中说她的家人与邻居就一块三英尺宽的宅基地发生了纠纷,并要求她以她的权威赢得这场官司,张英看完信淡然一笑,说千里写书只为墙,何不让他三尺?万里长城今天还在,但不见当年的秦始皇了。家里人收到信后,主动放弃了三尺宅基地,邻居看到了,也主动让出了三尺。最后变成了现在流传在安徽桐城的柳池巷,在与人相处方面,懂得退让会显得大气,懂得包容会显得大度。

![{$DT[sitename]}](/skin/zx123/img/logo.png)