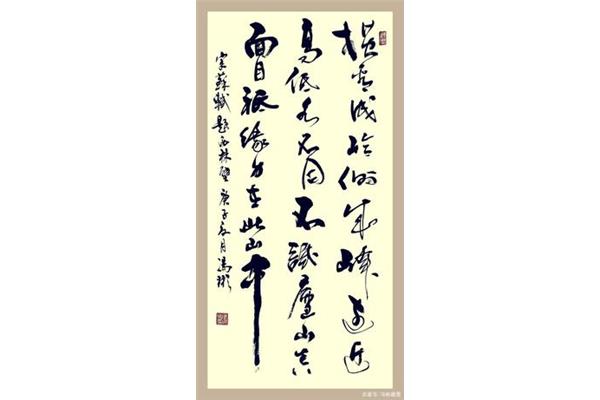

解析《 题西林壁 》 如何欣赏苏轼的《题西林壁》?

题西林壁的注释和翻译注释:题西林壁:写在赛林吉的墙上。《题西林壁赏析》是宋代文学家苏轼的一首诗,如何欣赏苏轼的《题西林壁》?4.单词注释1,标题西林壁:写在sairinji的墙上,“苏颂石”是古诗“西林壁”的原题,它越过山脊,成为一座山峰,高低不一。标题西林壁是什么意思。

1。看着暮色中的劲松,飞来飞去依旧从容。生在仙洞,无限风光在险峰。暮色中,松树傲然挺立在绝壁上,尽管滚滚乌云掠过,它依然泰然自若。天上建有仙洞,就在这险峻的山峰上,可以欣赏到无限的美景。作品欣赏:这首诗的艺术特色主要表现在理与景的结合上。首先,塑造了“劲松”和“仙洞”两个主要意象。进而创造出“暮光”、“乱云”、“险峰”等次级意象,以此为背景出现在诗中,从而形成庐山仙洞“无限风光”的艺术境界。

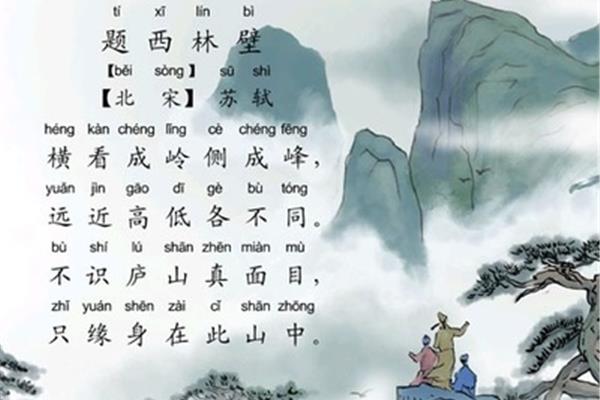

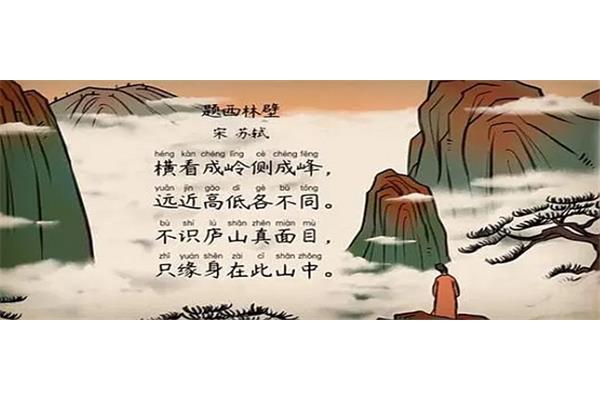

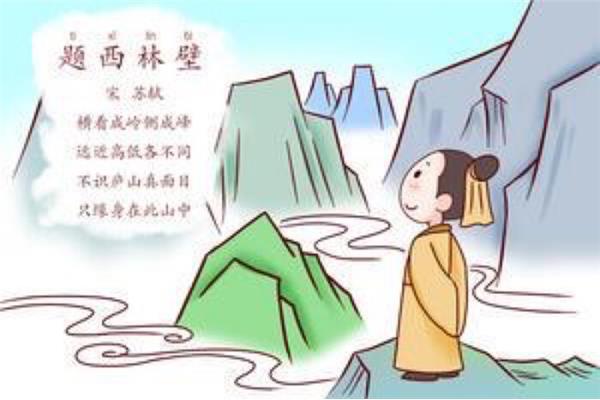

我们先来看全诗。《题西林壁》(宋)苏轼。从山峰和山谷的正面和侧面,从远处、近处、高处、低处去看庐山,庐山呈现出各种不同的面貌。我认不出庐山的真面目,因为我在庐山。横看、纵看、左右看,庐山呈现出不一样的面貌。时而沉浮,时而超然。我之所以改变不了庐山真面目,是因为我在庐山。感悟与启发:做任何事情都要全面观察事物。博学,审问,深思,辩清,坚持。

我认不出庐山的真面目,因为我在庐山。从正面和侧面看,庐山山峦起伏,群峰耸立,远看、近看、高看、低看都不一样。之所以说不出庐山真面目,是因为我在庐山。题目《西林壁》是宋代文学家苏轼的一首诗。这是一首有图有景的山水诗,也是一首哲理诗,在庐山风景的描写中蕴含着哲理。欣赏《提西林壁》不仅是诗人对庐山奇景的歌唱,更是苏轼以哲人的眼光从中得到的真知。

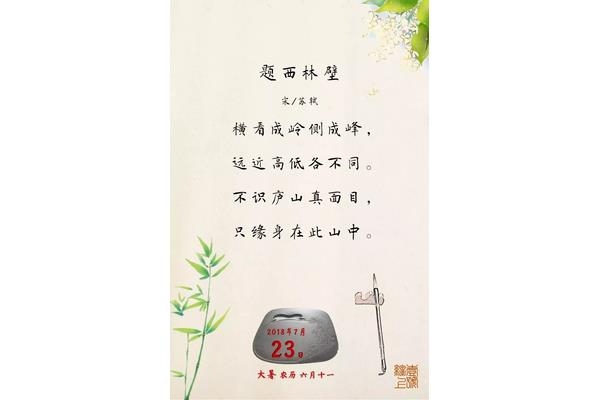

Title西林壁是宋代文学家苏轼的一首诗。古诗的意思是,从正面看,有连绵起伏的山脉。从侧面看,确实是高耸入云的山峰的样子。从远处不同的高度看,有不同的景观。之所以不真实,是因为在庐山。诗全文如下:题西林壁作者:苏轼隔岭望成峰,高低不一。我认不出庐山的真面目,因为我在庐山。欣赏古诗《提西林碧》既是一首有图的山水诗,也是一首有深意的诗。

三四句是写作原则。通过紧扣诗人游庐山的独特感受,同质而朴素的语言表达了深刻的哲理。全诗亲切自然,耐人寻味。诗人将自己对真理的理解融入到景物中,不仅给人以美的感受,也极大地启发了读者的心智理解。含蓄蕴藉,思之遥远,后两句也因此成为诗人广为流传的千古绝句。

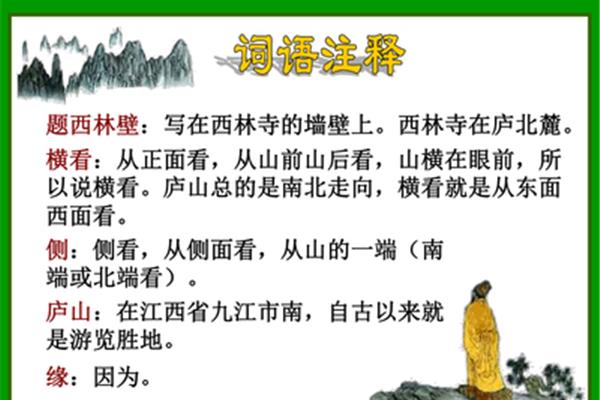

西林壁的题目是一首山水诗,里面有图画,也是一首哲理诗。这首诗告诉我们,要想理解事物的本质,就要从各个角度去观察,既要客观,又要全面。“苏颂石”是古诗“西林壁”的原题,它越过山脊,成为一座山峰,高低不一。我认不出庐山的真面目,因为我在庐山。题西林壁的注释和翻译注释:题西林壁:写在赛林吉的墙上。Sairinji在庐山的西麓。题目:写作,题字。水平视图:从前面看。

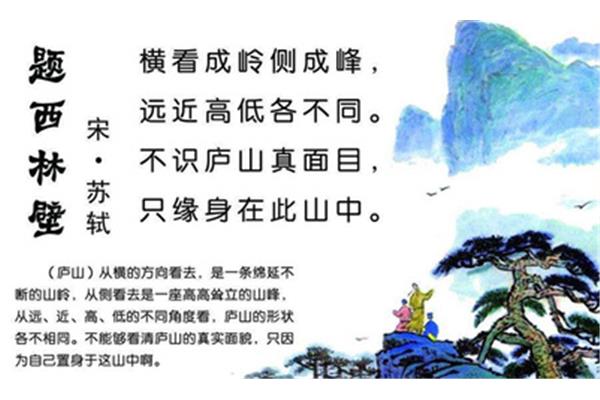

侧面:侧面。不一样:不一样。无知:不能识别或区分。真面目:指庐山的真实景色和形状。缘分:因为;由于。这座山:这座山指的是庐山。西林:赛麟趾,在江西省的庐山上。这首诗刻在寺庙的墙上。翻译:横着看是蜿蜒的山,横着看是陡峭的峰,远看近看都不一样。我之所以无法知道庐山的真面目,只是因为我在这崇山峻岭之中。标题《西林壁》中蕴含的哲理启示我们,现实生活中的事物多种多样,错综复杂,往往很难在其中看清事物的本质。

这首古诗的题目《西林壁》的意思是:从正面和侧面看,庐山山峦起伏,群峰耸立。从远处、近处、高处和低处看,庐山呈现出各种各样的面貌。我之所以认不出庐山真面目,是因为我在庐山。全文:从山脊侧面看,距离不一样。我认不出庐山的真面目,因为我在庐山。题目西林壁是宋代文学家苏轼的一首诗。是一首有图有景的山水诗,也是一首哲理诗。对庐山风景的描写中蕴含着哲理。

关键在于最后两句话,即现场说理,说说去山上旅游的经历。为什么鉴定不出庐山真面目?因为我在庐山的中部,视野被庐山的群峰所限制,只看到庐山的一峰一岭一丘一谷,只是局部。苏轼,题西林壁,见岭侧峰,高低不一。我认不出庐山的真面目,因为我在庐山。从正面和侧面看,庐山山峦起伏,群峰耸立,远看近看,高低不一。

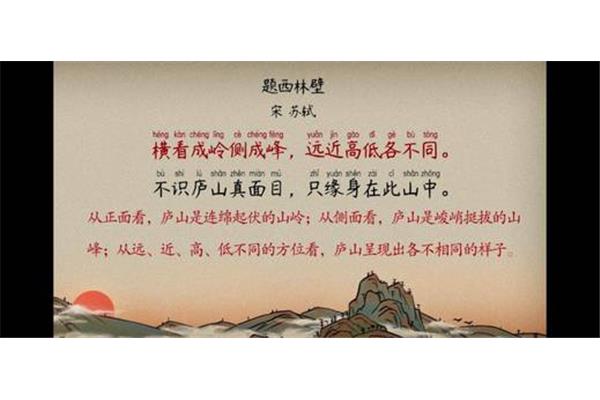

《题西林壁赏析》是宋代文学家苏轼的一首诗。这是一首有图有景的山水诗,也是一首哲理诗,在庐山风景的描写中蕴含着哲理。前两句描述了庐山不同的形态变化。庐山横贯山水,山色葱郁,一望无际;边上峰峦起伏,奇峰迭起,升腾入云。从远处和近处的不同方向看庐山,看到的山色和气势都不一样。最后两句写的是作者的深思:我们之所以从不同的方向看庐山,会有不同的印象,是因为我们“在这座山上”。

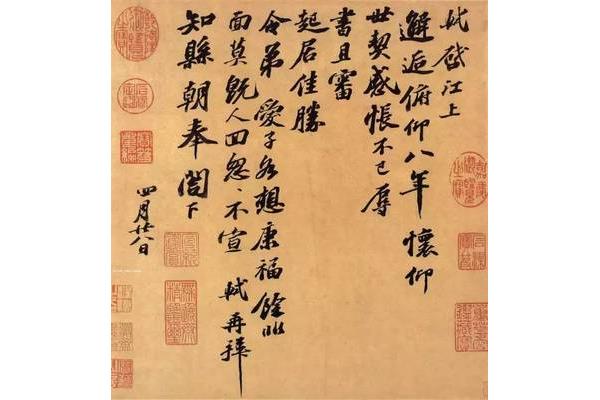

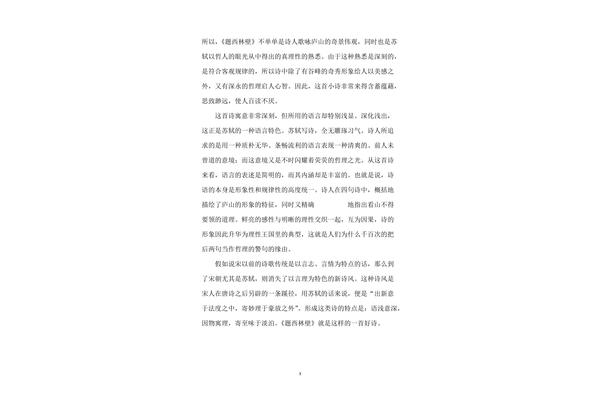

题西林壁的写作背景是:苏轼于元丰七年(1084年)被贬黄州(今湖北黄冈),迁居汝州(今河南临汝),任侍郎。去汝州时,途经九江,与友人游庐山。壮丽的景观引发了旺盛宏伟的想法,于是我写了几首关于庐山的诗。标题西林壁是游览庐山后的总结。据南宋留居东坡先生年谱,可得知此诗作于元丰七年五月。全文欣赏:这首诗的含义非常深刻,但使用的语言却极其简单。

苏轼写诗没有雕琢的习惯。诗人追求的是用简单流畅的语言表达一种清新前所未有的意境;而这种意境,不时闪烁着哲学的光芒。从这首诗来看,语言表达简洁,但内涵丰富。换句话说,诗歌语言本身就是形象与逻辑的高度统一。在四首诗中,诗人大致描述了庐山的意象特征,同时准确地指出了看山无关紧要的原因。

从正面看,庐山的山峦起伏不断;从侧面看,庐山群峰耸立;从远处看,近看,高看,低看,庐山呈现出各种各样的面貌。人们无法认清庐山真面目,因为身处其中!石的“题西林壁”被看作是一座山峰的侧脊,与远处是不同的。我认不出庐山的真面目,因为我在庐山。《提西林碧》赏析既是一首有图的山水诗,也是一首哲理诗,诗人在山水中蕴含哲理。

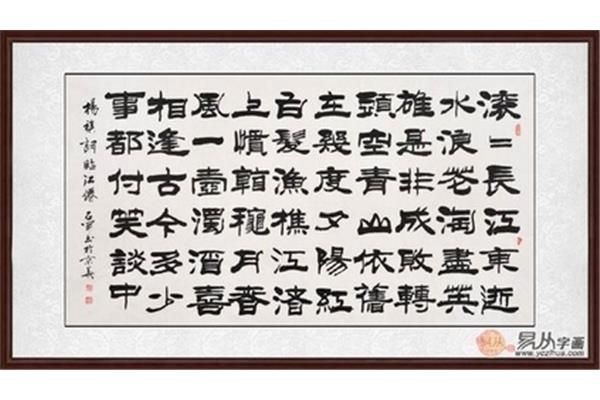

后两句话包含了丰富的内涵,告诉我们人的出发点是不一样的,因为所处的位置不同。对事物的认识不能片面,要看自己的立场。全诗不仅给人非凡的美感,而且启迪人的心灵。苏轼生于1037年,字子瞻、何忠,号东坡居士。他是北宋著名的文学家、书法家、画家,被列为“唐宋八大家”之一。苏轼在诗、词、文、书、画等方面都有很高的成就。他的诗和黄庭坚被称为“苏黄”,词和辛弃疾被称为“苏辛”,欧阳修被称为“瓯塑”。

在生活、工作、学习中,古诗词是大家最陌生的。古诗可以分为两类:古体诗和近体诗。那么问题来了,什么样的古诗词才是经典?以下是我帮你整理的西林碧古诗词赏析及诗词。仅供参考。让我们看一看。诗中描写了庐山的壮丽景象,指出观察问题要全面多角度,才能得出正确的结论。这首诗的前两句描述了诗人游览庐山时的所见所闻。

最后两句是关于在山里旅游的经历。为什么看不清庐山真面目?只是因为诗人本人在庐山,只能看到一座山峰和一座山,所以看不清楚庐山的整体。这两句诗也说明了一个道理:对于一切复杂的事物,如果不做深入的调查研究,就很容易被个人的局限或局部的现象所迷惑。只有研究它的方方面面,你才能对事物有全面正确的认识。赏析“侧目为峰,远近不同。”

西林壁1的标题。学习要点:欣赏和阅读这首带有警句的哲理诗,体会诗的意境,理解诗歌,领悟、积累和运用诗中两个绝妙的智慧之词,理解其中蕴含的待人接物的哲理,发展良好的思维能力。二、学习内容:题西林壁石视岭侧为峰,远近不同。我认不出庐山的真面目,因为我在庐山。三、诗词翻译从正面和侧面看庐山,山峦起伏,群峰耸立。当你从远、近、高、低看庐山时,它会呈现出各种各样的面貌。

4.单词注释1。标题西林壁:写在sairinji的墙上,Sairinji在庐山的西麓。题目:写作,题字,西林:sairinji,在江西庐山。2.横向看:从前面看,庐山总是南北走向,横向看,是从东向西看。4.无知:我无法知道和分辨,5.真面目:指庐山的真实景色和形状。6.缘分:因为;由于,五、专家解读如果说宋代以前的诗歌传统是以言志、抒情为特征的,那么到了宋代,尤其是苏轼,出现了以说理为特征的新诗风。

![{$DT[sitename]}](/skin/zx123/img/logo.png)