古代科举制度常识图解 什么是科举制度?

隋朝:-0的起源/唐朝:-0的完善/宋朝:-0的改革时期/明朝:-0的鼎盛时期/清朝/隋朝的灭亡:。中国古代王朝的科举制度,中国古代科举制度起源于隋朝。

科举是中国古代文人的一种人才选拔考试。这是封建王朝通过考试选拔官员的制度。之所以称之为科举,是因为它采用的是以科选士的方法。隋朝实行科举制度,直到清光绪二十七年举行最后一次进士考试,历时一千三百多年。隋朝:-0的起源/唐朝:-0的完善/宋朝:-0的改革时期/明朝:-0的鼎盛时期/清朝/隋朝的灭亡:。

隋炀帝杨迪大业三年设立进士科,通过考试选拔进士。“进士”一词最早出现在《礼记》中,原意是能被贵族接受。当时主要考时事策略,是一篇关于当时国家政治生活的政治论文,叫做考策略。虽然是开创时期,没有形成制度,但这种以科选人,以策试选的方法,将读书、应试、为官紧密结合起来,揭开了中国选举史上新的一页。

科举是中国古代文人的一种人才选拔考试。通过考试选拔官员是封建王朝的一种制度。科举制度是中国古代选拔官员的一种制度。科举兴起于隋朝,兴盛于唐代。考试的主要内容是“四书”和“五经”。科举制度是由杨迪皇帝建立的,旨在从世界各地选拔人才,它废除了以前由大臣或县长专门推荐人才的方法。这是科举制度最重要的创新和最重要的特点。

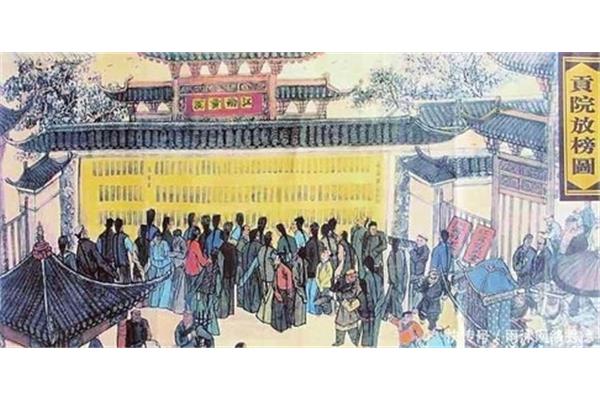

古代的科举制度,因为是用黄纸写的,所以叫黄甲、金榜。同年,科举时代考上同一榜的人互称同年。以下我带来的古代科举知识。古代科举知识第一章历史知识:科举是中国古代士人的人才选拔考试。魏晋以来,官员多从各地权贵子弟中选拔。权贵子弟,不论功过,都可以当官。很多出身卑微但有真才实学的人无法在中央和地方担任高官。

在杨迪统治时期,进士被正式设立,以评估候选人对时事的看法,并根据考试结果选拔人才。中国的科举制度正式诞生。科举是封建王朝通过考试选拔官员的制度。之所以称之为科举,是因为它采用的是以科选士的方法。隋朝大业元年(605年)实行科举制度,直到清光绪三十一年(1905年)举行最后一次进士考试,历时1300多年。中国文化博大精深,历史悠久。在历史的长河中,有很多值得我们品味的东西,其中文学是最精致的部分。以下是百科知识:中国古代科举知识。

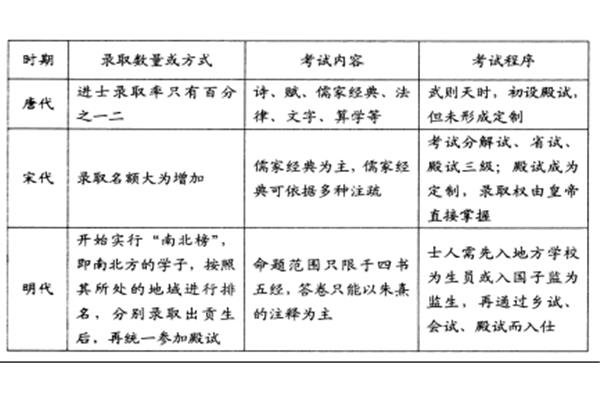

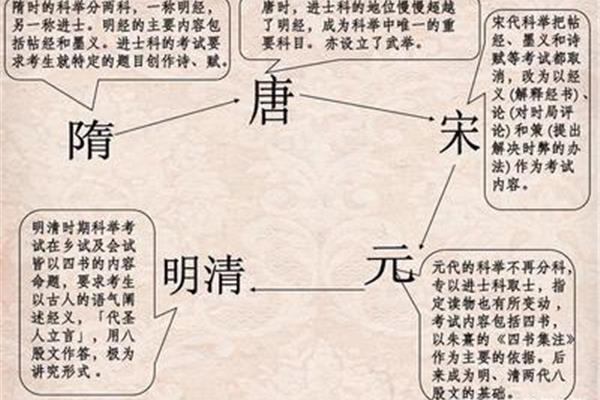

1。特点:1。各种类型。唐代科举考试的科目有50多个,如秀才、明静、进士、君子、法明、子明、明suan等等。其中,法明、舒鸣、子明等科目不被重视。秀才等科目不经常举行,秀才科目在唐初要求很高,后来逐渐取消。因此,明静和进士成了唐代的主要科目。起初,明静和进士这两个科目只是尝试策略,考试的内容是景宜或时事。后来两科考试科目虽有变化,但基本精神是士子更重诗赋,明经更重经籍和墨义。

每年分阶段举行的考试称为常课,皇帝临时举行的考试称为制课。通科50余种,如秀才、明经、进士、军师、法明、子明、舒鸣、史燚、石三、道举、童子等。初唐对秀才科目要求很高,很少有人过。后来逐渐废止。君子课不经常上。考试的方式有:口试、贴经(填空)、墨意(相当于口试的笔试)、策题(论文)、征文(诗歌)。

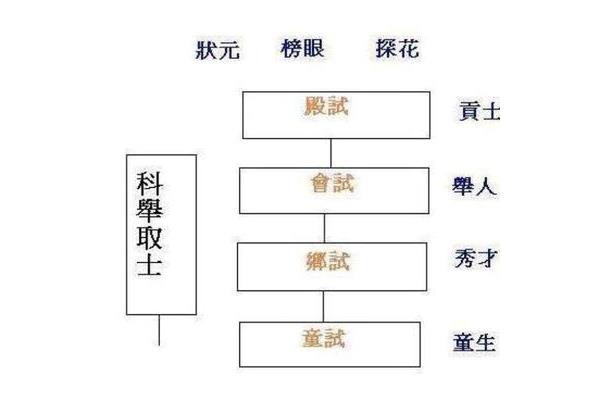

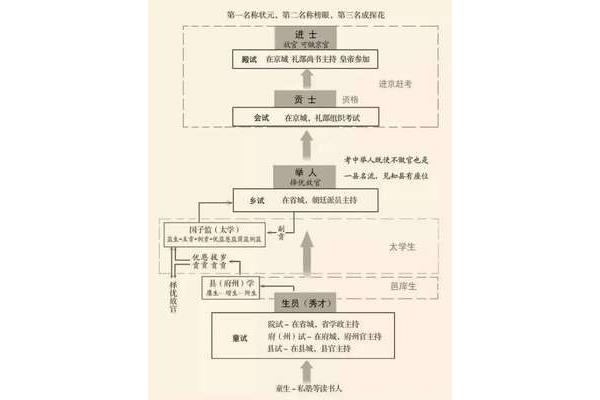

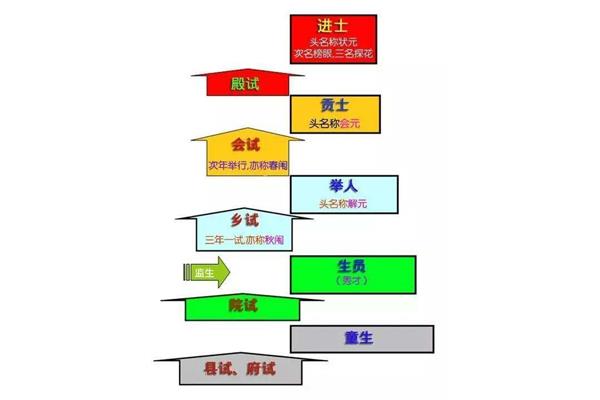

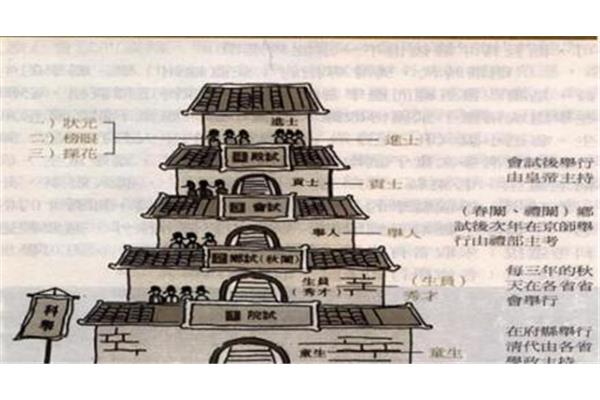

古代科举制度分为六级:刚开始学习的童生(一级郡考)子弟。相当于高中毕业,因为他们也算是有学问的人了。通过最低一级考试的秀才(二级政府考试)称为见习生,也称秀才。相当于高中毕业。举人(三级学院考试)学生(学者)应每三年接受一次农村武术培训,通过者称为举人。相当于大学生或者研究生,因为毕竟从众多学者中脱颖而出。贡士(通过全国科举考试取得资格后的四级)在取得省考后的第二年进行尝试。

确切地说,是一种类似的标题月,所以也叫春尾。参加考试的人必须是举人。考试合格后为准进士,殿试合格后为进士。花探(6级宫考)宫考花探第三名。第二名(六级宫考)宫考第二名。状元(六级进士)南宋以后,进士成为状元。永远不能说等同于博士,因为博士太多了,顶尖的学者几年才出一个。科举制度是中国古代以及受中国影响的日本、朝鲜、越南等国通过考试选拔官员的制度。

科举制度相当于国家考官制度,可以减少前朝一些家族掌握朝鲜大部分官职,平民永远没有机会做官的现象。但是,推行科举制度会有反对的声音。就是通过考试获得官职。但是也有一些弊端,因为很多官员子女会利用自己的关系作弊,让子女蒙混过关。古代的科举制度非常公平,给了很多底层的人改变命运的机会。这是个好主意。科举是指封建王朝通过考试选拔官员的一种制度。

从隋朝到明清,实行了300多年的科举制度。“诗二评”是指贾岛去长安参加科举考试。到了明朝,科举考试已经形成了完整的体系。考的内容基本都是儒家经典,以“四书”的句子为题,文章格式为八股文,解读必须以朱的《四书注》为准。古代科举考试分为县考、府考、书院考、乡试、通考、宫考六个等级。一级县考更像识字,毕业的都是孩子。

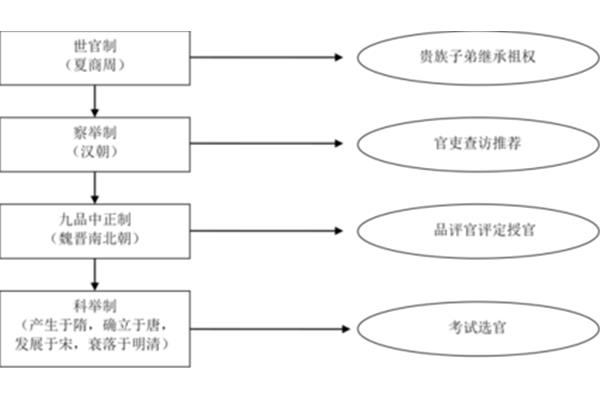

隋朝以前是世袭和推荐制。隋朝以后,建立了科举制度。隋文帝开科举,杨迪开科举制度。到了唐代,武举、殿试开始建立,但没有系统。宋代开放了殿试制度,开创了糊名制,在一定程度上缓解了以权谋私的弊端。八股文考试在清末被废弃。中国古代科举制度起源于隋朝。隋朝统一全国后,为适应封建经济政治关系的发展变化,扩大封建统治阶级参与政权的要求,加强中央集权,隋文帝将选官的权力下放到中央,废除九品中正制,开始采用分科考试的方式选官。他让所有州的三个人参加考试,通过的人可以成为官员。

应该是汉武帝在位第七年(587年),也让京官五品以上,总经理、刺史、两个“志在践履”、“公道干济”的科举。最好去图书馆或者书店。1905年9月,晚清重臣张之洞、袁世凯、赵尔逊、周复、岑春煊、段方等呼吁废除科举,兴办近代学校。面对这么多权臣的意见,清廷同月发布命令,从1906年起废除科举制度。当时人们曾说,“论其重要性,无异于废封建,开风气之先”,可见其对中国社会的深远影响。科举作为一种选拔官员的制度,始于隋朝。

科举制度的发明,最大限度的排除了权力的干扰,保证了选官的公平公正。科举制度的另一个重要作用是维持社会阶层的流动性,让“底层”通过努力的考试上升到“顶层”。所谓“早晨的田舍郎,晚上的皇帝”不是没有夸张,但它是这种流动性的形象反映。这种流动性是社会公平和稳定的重要条件。但是科举制度肯定也有它的弊端。一种是考试内容狭隘单一,越来越程式化、格式化,最终形成“八股”。

1。中国古代科举制度基础知识隋朝创立,唐代形成,宋代完成,明代加强,清代衰落。隋朝以前,中国古代的选官制度历代不尽相同,但推荐任用制度始终占据重要地位。魏晋南北朝推行“九品郑智制”,世家大族主导乡村选举,垄断仕途。隋代科举处于起步阶段,是地方推荐和中央考试相结合。从唐到隋的承袭制度,使科举考试制度化并逐步完善。初唐科目有两种:①常规科目,一岁一考;②制度上,由皇帝主持,根据形势的需要临时下令。

其科目以进士为主,加进士考试,由皇帝决定。考试内容由宗申改为儒家经典,在明朝,科举只考秀才。为了加强君主专制中央集权,控制思想文化,据明朝传,元代科举命题取自朱的《四书注》,规定卷子要“为圣人言”,以理学指导作文,同时规定试卷必须用八股文书写。以经学八股为考试内容的科举制度发展到清代,其弊端已经暴露无遗,清初有大臣建议改革,但清朝统治者为了推行文化专制主义,把科举作为拉拢汉族士大夫的手段和禁锢知识分子思想的工具。除了满族接受* * *二本名单优待八旗子弟外,其余都是继承过去的。

![{$DT[sitename]}](/skin/zx123/img/logo.png)